Scientific Name: Acridotheres javanicusEnglish Name: Javan MynaObserved in: AnywhereLocal Status: Very Common ResidentObserved Timing: Anytime シンガポールを訪れる者であれば必ず目にするといって差し支えないだろう。街中に溢れかえっており、ホーカーセンターやレストランで残飯をつつき、店員に追い払われるというのは、もはやシンガポールの日常の光景である。また、日暮れの時には街路樹におびただしい数が集まって騒ぎ立てている様子を目にする。人間を恐れず至近距離まで寄ってくるふてぶてしさもあって、どちらかというと害鳥の扱いを受けている。しかし、よくよく見ると愛嬌のある風貌をしており、日常に溢れかえっているからこそ、様々なシーンにであることもできる。当種を敢えて街中で真剣にとるのも、面白い試みに違いない。 Anyone who visits Singapore is almost certain to encounter this bird. They are everywhere across the city, pecking at leftovers in hawker centers and restaurants, only to be chased away by staff—a daily scene that has become part of Singapore’s urban life. At dusk, you can often witness huge flocks gathering in roadside trees, noisily jostling for space. With their brazen attitude, showing little fear of humans and approaching to very close distances, they are often regarded more as pests than wildlife. However, if you take a closer look, you’ll notice they have a certain charm in…

Ficedula mugimaki – ムギマキ

Scientific Name: Ficedula mugimakiEnglish Name: Mugimaki FlycatcherObserved in: Singapore Botanic Garden, Berlayer Creek Boardwalk, Bidadari ParkLocal Status: Rare MigrantObserved Timing: Dec-21, Dec-24

Pachycephala cinerea – マングローブモズヒタキ

Scientific Name: Pachycephala cinereaEnglish Name: Mangrove WhistlerObserved in: Berlayer Creek BoardwalkLocal Status: Very Common ResidentObserved Timing: Dec-21

Istigobius goldmanni – ヒメカザリハゼ

Scientific Name: Amblyeleotris periophthalmaEnglish Name: Black-spotted lagoon-gobyObserved in: Pulau Hantu, SentosaObserved Water Depth: 3-15mObserved Timing: Anytime クツワハゼ属の分類ちょっとよくわからないので、とりあえず。あとで見直す。

Amblyeleotris periophthalma – ダンダラダテハゼ

Scientific Name: Amblyeleotris periophthalmaEnglish Name: Periophthalma prawn-gobyObserved in: Pulau HantuObserved Water Depth: Around 15mObserved Timing: Jul-22, Aug-22 久しぶりに潜ったシンガポールの海。透明度はいつものように悪いが、いつにもまして目が慣れてこない。マスクが曇っているのか、単に視界が悪いのかわからんが、何度もマスククリアをしていると、さらに視界は曇る。一面魚だらけの八重山の記憶が、一瞬にして塗り替えられた。難しい海だ。 そうしてしばらくモヤモヤしていると、突然前方にポツンと背筋を伸ばしたハゼがいるではないか。この美しい体色と模様はダンダラダテハゼ。八重山では決して珍しい種ではないが、当地では初めて見た。若魚の段階、水深は少し深めの15メートル。暫く泳いでいると、成魚にも出会えた。棘条となった第一背鰭がカッコいい。その後の目ぼしい出会いはなかったが、この子で十分満足の一本。

Abudefduf sexfasciatus – ロクセンスズメダイ

Scientific Name: Abudefduf sexfasciatusEnglish Name: Scissortail sergeantObserved in: Sentosa SingaporeObserved Water Depth: Less than 5mObserved Timing: Jun-22

Spilopelia chinensis – カノコバト

Scientific Name: Spilopelia chinensisEnglish Name: Spotted DoveObserved in: AnywhereLocal Status: Very Common ResidentObserved Timing: Anytime

Geopelia striata – チョウショウバト

Scientific Name: Geopelia striataEnglish Name: Zebra DoveObserved in: AnywhereLocal Status: Very Common ResidentObserved Timing: Anytime

Aegithina tiphia – ヒメコノハドリ

Scientific Name: Aegithina tiphiaEnglish Name: Common IoraObserved in: Bishan Ang Mo Kio Park, Conny IslandLocal Status: Common ResidentObserved Timing: Anytime

Orthotomus ruficeps – アカガオサイホウチョウ

Scientific Name: Orthotomus ruficepsEnglish Name: Ashy TailorbirdObserved in: Kranj Marshes, Conny Island, Anywhere….Local Status: Common ResidentObserved Timing: Dec-21 私にとっては目撃機会が最も多いサイホウチョウです。藪の中に隠れて姿を現してくれないこともありますが、甲高い声で鳴きますので、存在に気づくことは容易です。よく似た和名を持つズアカサイホウチョウというのもいます。

Merops viridis – ルリノドハチクイ

Scientific Name: Merops viridisEnglish Name: Blue-throated Bee-eaterObserved in: AnywhereLocal Status: Common MigrantObserved Timing: Nov-21

Anthracoceros albirostris – シロクロコサイチョウ

Scientific Name: Anthracoceros albirostrisEnglish Name: Oriental Pied HornbillObserved in: Pasir Ris ParkLocal Status: Uncommon ResidentObserved Timing: Dec-21

Pycnonotus goiavier – メグロヒヨドリ

Scientific Name: Pycnonotus goiavierEnglish Name: Yellow-vented BulbulObserved in: AnywhereLocal Status: (Extremely) Very Common ResidentObserved Timing: Anytime

Pycnonotus plumosus – アカメヒヨドリ

Scientific Name: Pycnonotus plumosusEnglish Name: Olive-winged BulbulObserved in: Central Catchment Nature ReserveLocal Status: Common ResidentObserved Timing: Anytime 当地では一般的ではありますが、(メグロヒヨドリのように)どこにでもいるわけではありません。地味な色合いながら、ついついシャッターを切ってしまいます。比較的、島内中部から北部にかけて多くみられ、特にThomson Nature Parkに行けば、必ず見れます。

Ficedula zanthopygia – マミジロキビタキ

Scientific Name: Ficedula zanthopygiaEnglish Name: Yellow-rumped FlycatcherObserved in: Pasir Ris Park, Berlayer Creek Boardwalk, Jurong Lake GardenLocal Status: Common MigrantObserved Timing: Dec-21, Apr-22, Sep-24

Oriolus chinensis – コウライウグイス

Scientific Name: Oriolus chinensisEnglish Name: Black-naped OrioleObserved in: AnywhereLocal Status: Very Common ResidentObserved Timing: Anytime 市街地で目の前をさっと飛び去る姿をよく見かける。ある程度の大きさの黄色い姿をしているので、Birderでなくとも気に留まったことがあるのではないか。公園に行けば樹上からウグイスのような美しい鳴き声を響かせている。観察機会は多いものの、樹間にさっと隠れ、じっとしていることが少ないので満足のいく写真はなかなか撮れないでいる。当地において、コウライウグイス科は、当種1種のみが確認されている。 In urban areas, you may often see them flying away in front of you. Since it has a bright yellow, it may have caught your attention even if you are not a Birder. If you go to some park, you can hear its beautiful sounds from the top of trees. Although there are many opportunities for observation, it is difficult to take decent shots because it hides between trees and rarely stays at one place.

Muscicapa sibirica – サメビタキ

Scientific Name: Muscicapa sibiricaEnglish Name: Dark-sided FlycatcherObserved in: Dairy Firm Nature ParkLocal Status: Uncommon MigrantObserved Timing: Dec-21

Aplonis panayensis – ミドリカラスモドキ

Scientific Name: Aplonis panayensisEnglish Name: Asian Glossy StarlingObserved in: Singapore Botanic GardenLocal Status: Very Common ResidentObserved Timing: Dec-21

Cyanoptila cyanomelana – オオルリ

Scientific Name: Cyanoptila cyanomelanaEnglish Name: Blue-and-White FlycatcherObserved in: Singapore Botanic GardenLocal Status: Rare MigrantObserved Timing: Dec-21

Lewinia striata – ミナミクイナ

Scientific Name: Lewinia striataEnglish Name: Slaty-breasted RailObserved in: Jurong Lake GardenLocal Status: Common residentObserved Timing: Jan-22

Haliastur indus – シロガシラトビ

Scientific Name: Haliastur indusEnglish Name: Brahminy KiteObserved in: Marina DriveLocal Status: Common residentObserved Timing: Jan-22

Hirundo rustica – ツバメ

Scientific Name: Hirundo rusticaEnglish Name: Barn SwallowObserved in: Marina DriveLocal Status: Very Common MigrantObserved Timing: Jan-22

Merops philippinus – ハリオハチクイ

Scientific Name: Merops philippinusEnglish Name: Blue-tailed Bee-eaterObserved in: Marina Drive, Bishan Park etc..Local Status: Common MigrantObserved Timing: Jan-22, Feb-22, Dec-22

Bubulcus coromandus – アマサギ

Scientific Name: Bubulcus coromandusEnglish Name: Eastern Cattle EgretObserved in: Marina DriveLocal Status: Common MigrantObserved Timing: Jan-22, Oct-24

Garrulax leucolophus – ハクオウチョウ

Scientific Name: Garrulax leucolophusEnglish Name: White-crested LaughingthrushObserved in: Hindhede Nature ParkLocal Status: Common residentObserved Timing: Nov-21 ガビチョウはチメドリ科ガビチョウ亜科という分類もされるよう。

Pycnonotus zeylanicus – キガシラヒヨドリ

Scientific Name: Pycnonotus zeylanicusEnglish Name: Straw-headed BulbulObserved in: Hindhede Nature ParkLocal Status: Common residentObserved Timing: Nov-21, Jun-22 特徴的な鳴き声を持つがゆえに乱獲され、世界的には絶滅危惧種となってしまった当種であるが、シンガポールにはいる。というかシンガポールでくらいしかモハヤ見れないらしい。最初に出会ったときには、まだ当地の鳥たちのことをほとんど知らずにいた為、撮りやすい位置に来てくれたこの子を撮ってみたのみで、感慨はなかった。更に言うと、当種は割と大きいな鳴き声を持つので、他の鳥の鳴き声をかき消してしまい迷惑とさえ思っていた。が、上述の事実を知りなんと貴重な鳥に出会えていたのかと、なんとも言えない気持ちになった。知らないことに気づけて良かった。

Leptocoma calcosteha – ノドアカタイヨウチョウ

Scientific Name: Leptocoma calcostehaEnglish Name: Copper-throated SunbirdObserved in: Sungei Buroh Wetland ReserveObserved Timing: Jan-22 ボードウォークのすぐそばを行き来している、全く人気を気にしない個体だった。ワイド端でも近すぎてピントが合わないという珍しい経験をさせてもらった。左下は当種のメスであり、巣作りのためにクモの巣を集めているところ。小さい鳥ではあるが、ダイナミックにホバリングする様子がとてもカッコよかった。

Leptocoma brasiliana

Scientific Name: Leptocoma brasilianaEnglish Name: Van Hasselt’s SunbirdObserved in: Buki Batok Nature ParkObserved Timing: Feb-22

Treron vernans – コアオバト

Scientific Name: Treron vernansEnglish Name: Pink-necked Green PigeonObserved in: Sungei Buloh Wetland ReserveObserved Timing: Oct-21 夜明け間もない薄闇の中、がさがさと木を揺らしながら実を啄む。色のあるハトの存在を初めて知った。5メートル程度の街路樹などテッペン付近に留まっているのをよく見かける。

Tyto javanica – トウヨウメンフクロウ

Scientific Name: Tyto jananicaEnglish Name: Eastern Barn OwlObserved in: TampinesObserved Timing: Jan-22 仕事もそろそろ落ち着いて上がろうとしていた平日の夕方、メンフクロウが現れたとの通知。定期的にスポットされているようではあるが、なかなかの珍鳥につき見に行かないわけにはいかないと、タクシーで定時すぐさま急行した。すでに黒山の人だかりとなっていたが、何とか見ることができた。小刻みに顔を左右に揺らす動作がなんとも奇妙だが愛らしい。見開いた黒く丸い目は、白い顔面に映え、とても美人。

Bryaninops sp. – ガラスハゼ属の1種

Scientific Name: Bryaninops sp.English Name: –Observed in: Pulau Hantu, SingaporeObserved Water Depth: Around 20mObserved Timing: Feb-22 水深20mにて観察。体色からしてウミショウブハゼ属なのかなとも思ったが。そういえば、両属を区別するものってなんなんでしょう。このウミヤギに複数個体がついてました。同定に至るような情報もなく、またの機会が得られるまではとりあえず。

Amblyeleotris sp. – ダテハゼの1種

Scientific Name: Amblyeleotris sp.English Name: –Observed in: Pulau Hantu, SingaporeObserved Water Depth: Around 15mObserved Timing: MAR-22 透明度が3m未満であることが通常である当地の海において、水深20m程度ともなると太陽光が遮られほとんどナイトダイブに近い様相となることもある。幸いにも撮影時には比較的水が澄んでおり、過度にライトを当てることなく生物探索をすることができた。当個体は幼魚であり、第一背鰭に黄小点が密在しているなどヒメダテハゼに似るが、横帯の入り方が異なっており取り合えずspとしておく。 Side Story photography ヒメダテハゼ雄のディスプレイ行動。鰭を全開にして飛び立つ。共生エビに部屋掃除をさせつつ、自身は玄関口でだらっとしている、あのいつもの感じとは、打って変わった逞しさにあふれている。

Amblygobius stethophthalmus

Scientific Name: Amblygobius stethophthalmusEnglish Name: Head-stripe lagoon-gobyObserved in: Pulau Hantu & Sentosa, SingaporeObserved Water Depth: Around 5-15mObserved Timing: Anytime 当地では一般的なサラサハゼ。絶妙な(というか微妙な?)色の取り合わせは、、ちょっと悪趣味な感じがしないでもない。ペアでいたり単独でいたり、水路脇でずっと鰭を開いてフワフワしてたりもする。疲れないのかしら。英名はFreckled gobyともいうらしい、つまりソバカスハゼ。額のところの斑点のことですね。 https://www.fishbase.se/summary/62722

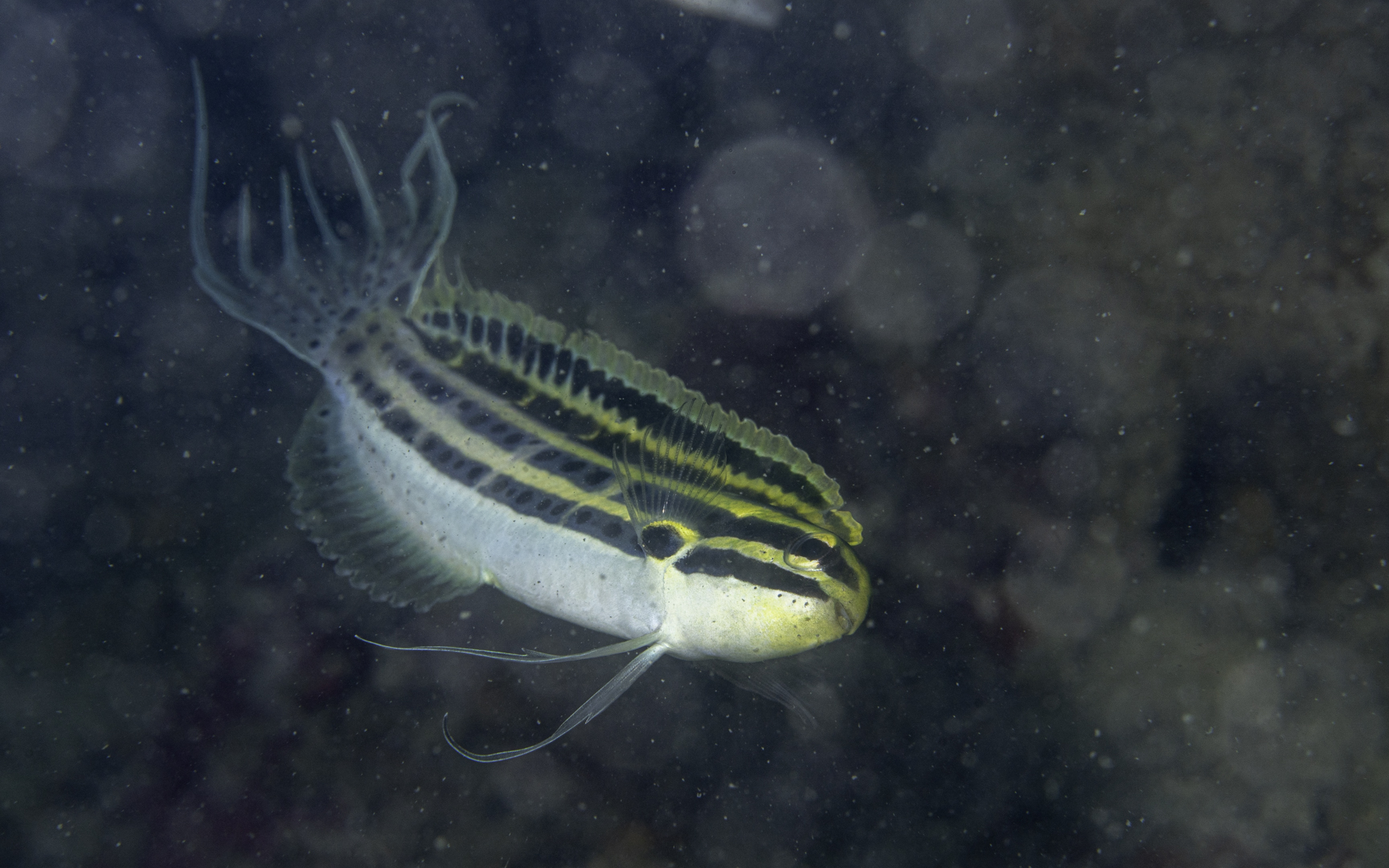

Meiacanthus grammistes – ヒゲニジギンポ

Scientific Name: Meiacanthus grammistesEnglish Name: Striped blennyObserved in: Pulau Hantu, SingaporeObserved Water Depth: Around 10-15mObserved Timing: Jan-22 複数匹でくるくる回って威嚇し合っていたヒゲニジギンポ。いつかの沖縄で見たオウゴンニジギンポもこうした行動をとっていた。 一見、求愛なのかと勘違いしてしまうほど優雅な行動である。泳ぎすぎていかず、ヒレを開いてディスプレイをするので撮影には持ってこいのシーンだ。こうして比較してみると、ヒゲニジギンポは鰭が長く大きく迫力がある。 なお今回分類を整理するにあたり、ギンポが複数科に分かれて存在していることを初めてしった(ギンポ科に複数属がぶら下がっているのだと思っていた。。)。そこまでギンポの写真が増えるとも思えず、分類の粒度が合わなくてとても気持ち悪いのであるが、ギンポ亜目としてまとめることとした。なお本種はイソギンポ科に属す。毒を持っている。 Side Story Photography くるくる回るオウゴンニジギンポ(Meiacanthus atrodorsalis)。こいつも有毒。

Exyrias belissimus – オバケインコハゼ

Scientific Name: Exyrias belissimusEnglish Name: Mud reef-gobyObserved in: Pulau Hantu & Sentosa, SingaporeObserved Water Depth: Around 3-15mObserved Timing: Anytime オバケインコハゼと言ったら撮れそうで撮れないハゼであった。ファインダーを向けようとするとヌルっとサンゴの奥や岩陰に逃げ込まれ、悔しい思いを何度もしてきたのは私だけではあるまい。どんくさそうな見てくれに騙されてはいけないのだ。細心の注意を以てアプローチし、最小限の動きでそっとシャッターを切らねばならない。 しかし(!)、当地では撮り放題である。数が多く、サンゴやガレなどから離れたオープンスペースでぼーっとしているのをよく見かける。体調は大きいもので10cmを超える。幼魚は見ないが、若魚はそれなりに数がいる(写真3,4枚目がそれ。当初はマダラハゼか何かかと思ったが顔の特徴や胸鰭上部の様子はオバケインコハゼだ)。

Exyrias puntang – インコハゼ

Scientific Name: Exyrias puntangEnglish Name: Puntang gobyObserved in: Sentosa, SingaporeObserved Water Depth: Less than 3mObserved Timing: Anytime ヒルギ(マンングローブ)の根本にいる汽水域のハゼとして認識していましたが、当地では港の中の水深数メートルの開けた転石の周りにおり、姿を確認すること自体は容易ですが、写真を撮ろうと気取られた瞬間、ヌルっと岩陰に逃げていきます。 岸壁の縁に吹き溜まりとなっている泥まみれの海藻を、口の中に入れているのもよく観察されます。味覚があって食事をしているわけではないのかもしれないが(実際どうなんだろう)、この子には生まれ変わりたくはないなぁ。 成長した個体もまま見られ、その全長は100mmクラスのマクロレンズでは収めるのが困難なほどに大きくなります。背鰭は常時開きっぱなしでいます。インコハゼ属の特徴なのでしょうか。 Side Story photography 同属のイトヒキインコハゼ – Exyrias Akihito、豪華な鰭を全開にしながら泥がかった水底を移動している。学名はハゼ学者の上皇陛下への献名。高貴ですね。

Valenciennea immaculata – イマキュレートゴビー

Scientific Name: Valenciennea immaculataEnglish Name: Immaculate GlidergobyObserved in: Pulau Hantu, SingaporeObserved Water Depth: Around 10-15mObserved Timing: Nov-21 If you want to see a variety of goby, Hantu West is the best choice. Paying full attention not to create smoking and keeping a needful distance to them, you may get reasonable number of opportunity for observation. 日本にはいないクロイトハゼ属、イマキュレートゴビー。観察した個体はまだ小さく、綺麗な色をしている。当地で潜り始めてまもなく観察機会を得たが、それ以降は一度も出会っていない。生息環境の当たりはついているので、ちゃんと探せばまたいるかな。 ttps://fishesofaustralia.net.au/home/species/174

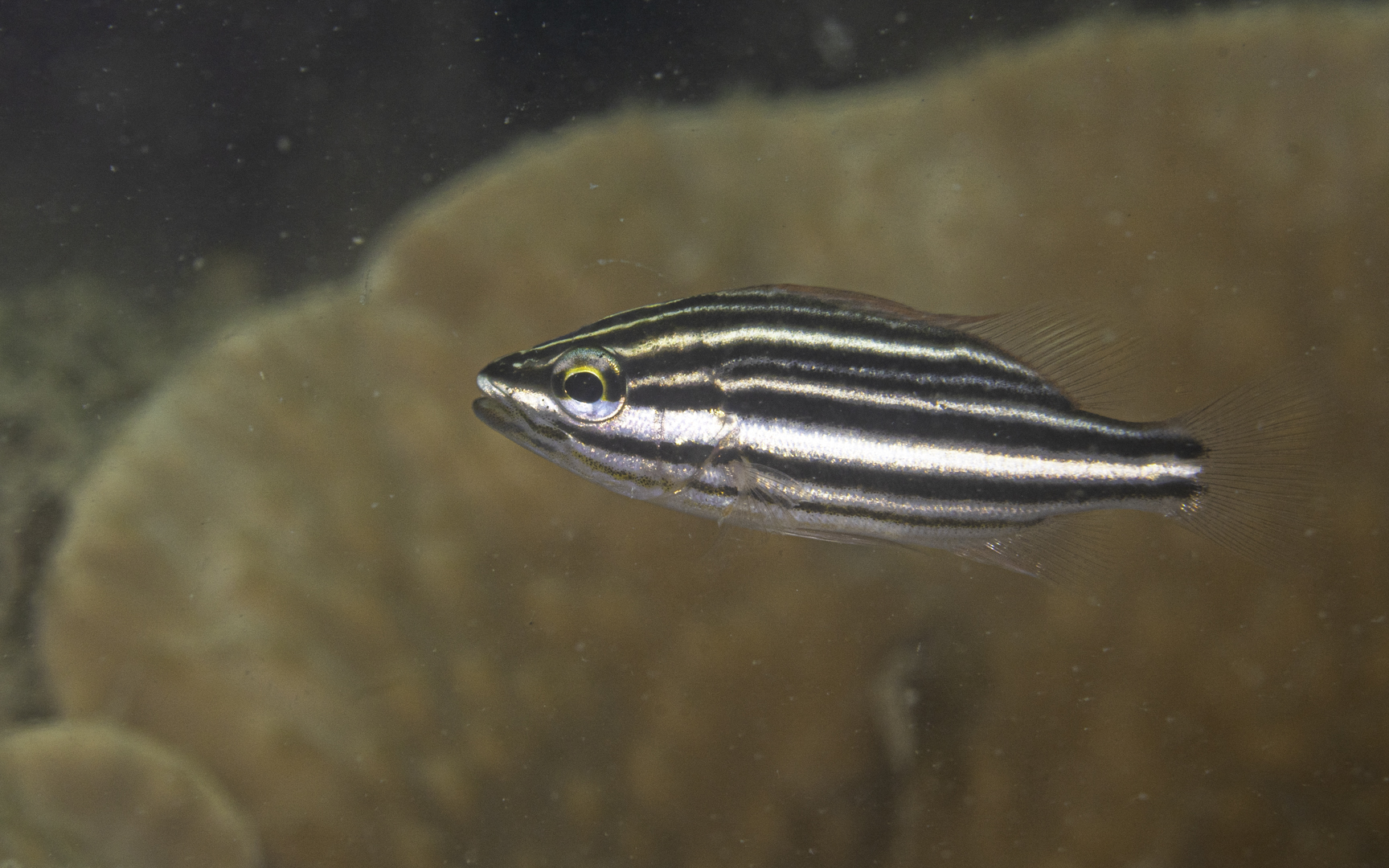

Nemipteridae sp. – イトヨリダイ科の1種

Scientific Name: Nemipteridae sp.English Name: Monocle Bream sp.Observed in: Sentosa, SingaporeObserved Water Depth: Less than 5mObserved Timing: Anytime A common monocle bream often find in shallow water. It has pinkish fins.It must have a specific name but still cannot find a good information. 当地では数少ないイソハゼをサンゴ周りで探していたところ、視界のわきからヌルっと現れた。そんな動きがテンジクダイ的で、思わずファインダーを奪われてしまった。鰭がややピンクがかっている。 図鑑他の情報に当たってみたが、同定に至るものは見つけることができず、とりあえずspとしておく。このエリアでは最も安定的に観察できるタマガシラの1種であり、きっと学名も英名もついていると思うので、諦めずに同定のための情報を探してみようと思う。

Scolopsis margalitifer – シンジュタマガシラ

Scientific Name: Scolopsis margalitiferEnglish Name: Pearly monocle breamObserved in: Pulau Hantu, SingaporeObserved Water Depth: Around 10mObserved Timing: MAR-22 英名はPearly monocle bream。写真は幼魚であり、成魚は25cm程度まで成長する。当地で初見となったかと思ったが、一応Lightroomで検索をかけたらヒットした。 撮った写真は可能な限り同定し、撮影地などと共にメタ情報に記録するようにしている(だからLightroomで魚の名前で検索がかけられる)。これが中々めんどくさい作業なんだが、図鑑を当たりながら被写体について思案するのは勉強になることが多い。が、やはり楽に同定ができるに越したことはない。 その意味で、AIによる同定が機能すればと思うが、Linne Lens(というアプリがある)の精度は今一つである。光の当たり方、成長段階、雌雄、婚姻色など一つの種でも様々な姿があるため、実用に耐えるものを作るのは難しいのだろうか。ちなみに鳥類の同定はMerlinというアプリの精度が本当に素晴らしく、世界中の鳥類の同定が携帯でできてしまう。データベースの量が圧倒的に違うはずであり、それも理由だろう。水中世界はニッチだ。 Side Story Photography 日本で実は撮影していたシンジュタマガシラ。当地はタマガシラの種類が豊富だと思うのであるが、それと同時に普段タマガシラにほとんど注意を払っていないことがよく分かった。

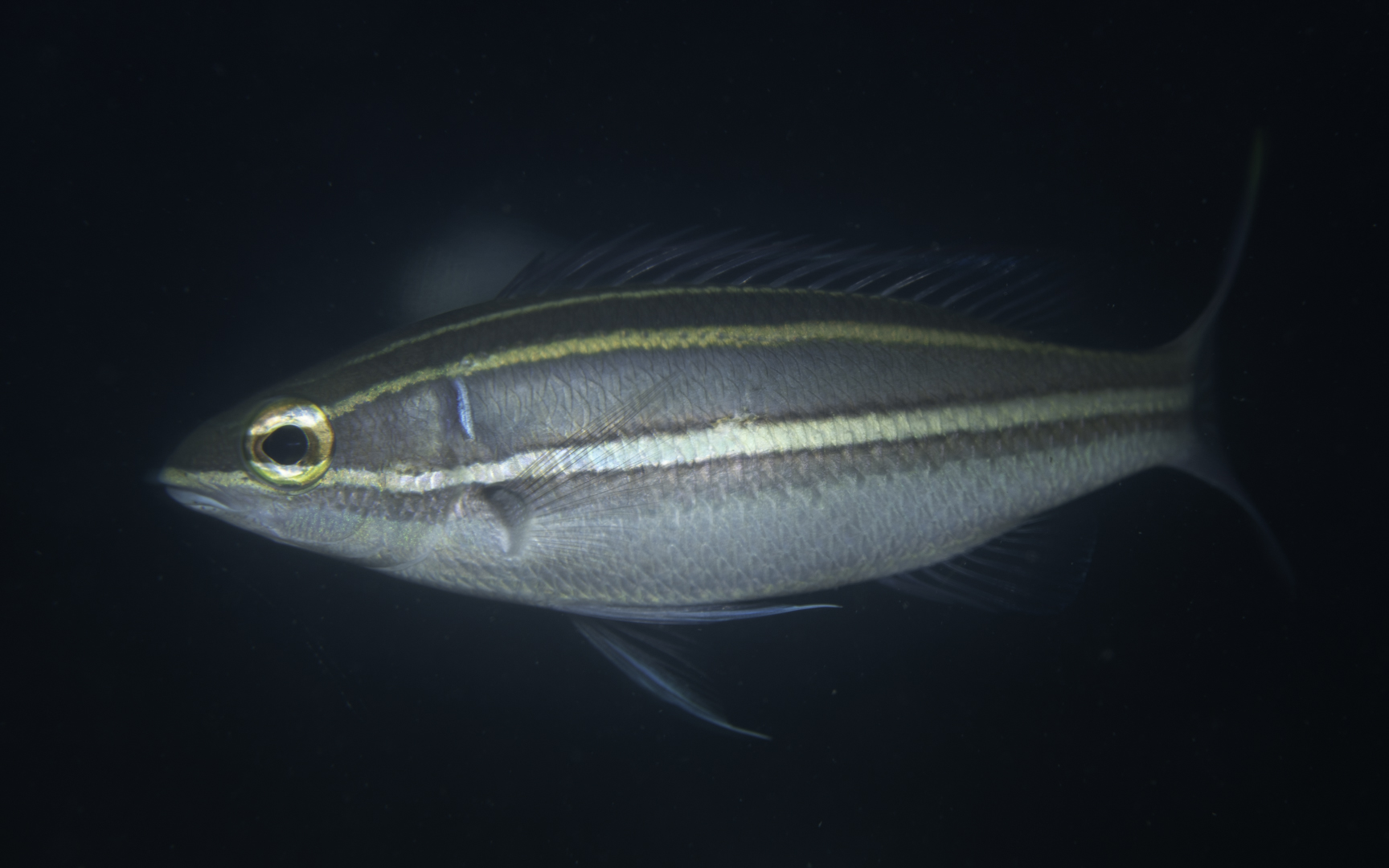

Pentapodus bifasciatus – ホワイトショルダーウィップテイル

Scientific Name: Pentapodus bifasciatusEnglish Name: White shoulder whiptailObserved in: Sentosa, SingaporeObserved Water Depth: Less than 5mObserved Timing: Anytime 割と大きい種類の魚であり、浅瀬を縦横無尽に泳ぎ回っている。体色はくすんでおり地味だ。こうして整理してみるとシンガポールの海はイトヨリダイ科の多様性に富んでいる。