Scientific Name: Gracula religiosaEnglish Name: Common Hill MynaObserved in: Singapore Botanic GardenLocal Status: Uncommon residentObserved Timing: Anytime 日本ではペットとして有名な当種は、乱獲等により個体数が減少しつつあるようであり、当地においても個体数は多くはない。Singapore Botanic Gardenの様々な場所で餌を啄んでいたり、樹上で佇んでいたりする光景を目にする一方で、その他の場所では一度も見かけたことはない。オレンジ色の嘴と黄色い肉垂れがとても綺麗。単体やペアでいる。

Dicrurus paradiseu – カザリオウチュウ

Scientific Name: Dicrurus paradiseuEnglish Name: Grater Racket-tailed DrongoObserved in: Dairy Firm Nature Park, Singapore Botanic Garden, Central Catchment etc.Local Status: Common residentObserved Timing: Anytime 当地で鳥見をし出してから間もなく目についた鳥であり、黒一色の地味な色合いながらも、尾から延びた飾り羽がなんとも南国っぽくて感動した。様々な場所で観察できるが、なんとなくCentral CatchmentやBotanic Gardenなどの割と樹木の込んだ場所にいるような気がしている。カラス科の亜科とされていたこともあるようであるが、オウチュウ科を形成している。当地では当種が最も一般的であり、他にも数種は希少である。

Dicrurus annectens – ハシブトオウチュウ

Scientific Name: Dicrurus annectensEnglish Name: Crow-billed DrongoObserved in: Singapore Botanic GardenLocal Status: Uncommon migrantObserved Timing: Nov-22 午前中からシトシトと降る雨の中、樹上に特徴的な尾を持つ黒い鳥がとまっていた。当地において、オウチュウ科の中では2番目に観察のしやすい当種ではあるが、1年を経て漸くの初見となった。同日、別の場所でも観察機会を得ることができ、正面顔を捉えることができた。なんとも愛嬌があって素敵な鳥である。

Zosterops simplex – ナンヨウメジロ

Scientific Name: Zosterops simplexEnglish Name: Swinhoe’s White-eyeObserved in: AnywhereLocal Status: Common introduced residentObserved Timing: Anytime メジロと言っても様々な種がいるようであり、当地ではナンヨウメジロの1種が観察されている。正直言って、日本で観察されるメジロ科の数種との見分けは良くわかないけど、眼の周りが当種のほうがぎらぎらしている(と思う)。群れで騒ぎ立てるように集まっていたり、単体で静かに餌を啄んでいたりする。なんの変哲もないけれど、爽やかな緑色が美しい。

Ficedula elisae – キムネビタキ

Scientific Name: Ficedula elisaeEnglish Name: Green-backed FlycatcherObserved in: Dairy Firm Nature Park, Singapore Botanic GardenLocal Status: Uncommon migrantObserved Timing: Feb-22, Nov-22 スターバードの1種であり、観察報告がされると人だかりができあがる。とはいっても時期が合えば、そこまで珍しくはなく、少し暗がりになったような場所に単独でいることを見かけることがある。和名はチャイニーズヒタキと呼ばれることもあるようであるが、種の特徴をよく表しているキムネビタキの方が一般的なよう。一方、英名は深い緑色の背面を表した命名になっている。美しい鳥です。

Chrysophlegma miniaceum – シマベニアオゲラ

Scientific Name: Chrysophlegma miniaceumEnglish Name: Banded WoodpeckerObserved in: Hindhede Nature Park, Singapore Botanic GardenLocal Status: Uncommon ResidentObserved Timing: Nov-21, Dec-22 Hindhede Nature Parkはブキティマの一角にある小さな公園であり、そのさらに一角にキツツキ科などの鳥が集まっていることがある。

Micropternus brachyurus – クリチャゲラ

Scientific Name: Micropternus brachyurusEnglish Name: Rufous WoodpeckerObserved in: Coney IslandLocal Status: Uncommon ResidentObserved Timing: Sometime 当地のキツツキ科の中でも、比較的観察機会が限られているのが当種であるように思う。Coney Islandでしか見たことがない。すっきりした顔周りと黒い目がかわいらしい。ところで、Rufousと名の付く鳥は多いが、それが赤茶色を意味することを鳥見を始めてから知った。

Picus vittatus – タケアオゲラ

Scientific Name: Picus vittatusEnglish Name: Laced WoodpeckerObserved in: Hindhede Nature Park, Jurong Lake Garden, Coney Island etc.Local Status: Uncommon residentObserved Timing: Anytime キツツキ科の鳥たちを発見すると、彼らはすぐさま木を上に登っていき、撮影が困難になっていくことが多いけれど、樹上で羽を乾かしていた当種は数分間は開けた場所にとどまり続けていた。雨上がりには素敵な出会いが多い。

Yungipicus moluccensis – マレーコゲラ

Scientific Name: Yungipicus moluccensisEnglish Name: Sunda Pygmy WoodpeckerObserved in: AnywhereLocal Status: Common residentObserved Timing: Anytime 当地で見られる最小のキツツキであるが、その足は垂直の樹木を捉えるべく、しっかりとした爪を持っている。日本にもいるコゲラによく似ているけれども別種である。ところで和名はマレーと冠しているが、英名のSundaとは西ジャワ州一帯のことを指すようである。

Dinopium javanense – ズアカミユビゲラ

Scientific Name: Dinopium javanenseEnglish Name: Common FlamebackObserved in: AnywhereLocal Status: Common residentObserved Timing: Anytime 頭赤であることもあるが、黒色をしていることもある。雌雄による違いなのだろうか。とすると和名のズアカとはちょっと浅はかな命名なような気がしてしまう。黄土色の背中にFrame backを隠している。当地の様々な場所で観察機会があり、日本でいえば銀座にあたるOrchardの通りでも見かけたことがある(が、さすがに恥ずかしくて望遠レンズは取り出せなかった。。。)。

Anthreptes malacensis – チャノドタイヨウチョウ

Scientific Name: Anthreptes malacensisEnglish Name: Brown-throated SunbirdObserved in: Sungei Buroh Wetland Reserve, Singapore Botanic Garden etc.Observed Timing: Anytime シンガポール赴任が決まってから購入した当地の野鳥図鑑、その観察地のリストの先頭にあったSungei Burohにとりあえず行ってみると、先にいたバーダーの1人が撮影していたのが当種であった。なんて綺麗が鳥がいるんだと感動した、初めて撮影したタイヨウチョウである。観察の機会は多いが何度見ても美しい。

Rhipidura javanica – ムナオビオウギビタキ

Scientific Name: Rhipidura javanicaEnglish Name: Malaysian Pied FantailObserved in: AnywhereLocal Status: Common residentObserved Timing: Anytime 尾を上下に振ったり、それを扇状に広げたりと動きがかわいらしく面白い当種は、当地で見られる唯一のオウギビタキ科の鳥である。。。と書いていて、尾羽が綺麗に広がった写真が一枚も撮れていないことに気づいた。英名中のPiedは鳥類にしばしば見られる表現だが、「まだらな」という意味である。

Todiramphus chloris – ナンヨウショウビン

Scientific Name: Todiramphus chlorisEnglish Name: Collared KingfisherObserved in: AnywhereLocal Status: Very Common ResidentObserved Timing: Anytime 当地のカワセミといったら当種であり、バーダーでなくとも一度は見たことがあるのではないだろうか。ギャーギャーというけたたましく鳴きながら樹間を飛び回っているのはお馴染みの光景であるし、シンプルな色合いながらも上品に存在感を放つ青緑色のおかげで、発見は容易である。

Pelargopsis capensis – コウハシショウビン

Scientific Name: Pelargopsis capensisEnglish Name: Stork-billed KingfisherObserved in: Singapore Botanic Garden, Sungei Buroh Wetland Reserve, Windsor Nature ParkLocal Status: Uncommon ResidentObserved Timing: Dec-21, Nov-22, Feb-23, Oct-24 当地最大のカワセミであり、ボチャンと音を立てて豪快に水中にダイブしていく。目の前を飛び去って行けばそれが一瞬であっても、間違えようのない存在感を放っている。水辺にいることが多い。インドネシアのスラウェシ島には当属のセレベスコウハシショウビンが生息しており、やはり大きな体をしている。

Alcedo atthis – カワセミ

Scientific Name: Alcedo atthisEnglish Name: Common KingfisherObserved in: Bishan An Mo Kio Park, Singapore Botanic GardenLocal Status: Uncommon migrantObserved Timing: Nov-22 どういうわけか1年目は全く観察機会を得られなかったが、2年目にはもう何度も目にすることができている。当地には渡り鳥としてやってくる。飛び込みシーンもいつか狙ってみたいとは思うけれど、とまっている鳥を綺麗に撮るので今は精一杯。

Ceyx erithaca – ミツユビカワセミ

Scientific Name: Ceyx erithacaEnglish Name: Oriental Dwarf Kingfisher (Black-backed Kingfisher)Observed in: Windsor Nature ParkLocal Status: Uncommon migrantObserved Timing: Oct-22 当地の野鳥図鑑をパラパラとめくっているととてつもない輝きを放って目に飛び込んでくるのが当種ミツユビカワセミではなかろうか。綺麗に伸びたオレンジ色の嘴、黒く大きな瞳、複雑で美しく光る背中が体長10数センチに絶妙に収まっている。なお、Oriental Dwarf Kingfisherは当種Black-bakced KingfisherとRufous-backed Kingfisherに分化された。当地では当種のみが観察されている。Rufousの方はマレーシアのKL近郊で見ることができた(記録は海外探鳥のページを参照されたい)。

Ostorhinchus compressus – ヒラテンジクダイ

Scientific Name: Ostorhinchus compressusEnglish Name: Ochre-striped cardinalfishObserved in: Pulau Hantu, SingaporeObserved Water Depth: Around 5-10mObserved Timing: Aug-22 青くメタリックに光る眼と淡いピンク~オレンジの鰭の取り合わせがなんとも綺麗なテンジクダイ。浅瀬をうろうろしているから簡単に撮れそうなもんだけど、すっと向きを変えてそっぽを向こうとする。良いアングルで撮るには追いかけまわさずにゆっくりと待つことです(自戒)。 Another Observation 写真左は西表で撮影したもの。海が濁っていないので、体色がよくわかるかと思います。写真右はセブでの撮影。鰭全開で口を開けているが、テンジクダイがこのようになっているのはあんまり見かけない、、、と思ったら案の定抱卵しているじゃないか(水中で気付けよ。。。泣)。

Myersina crocata – イエロースポッティッドシュリンプゴビー

Scientific Name: Myersina crocataEnglish Name: Yellow-Spotted shrimp-gobyObserved in: Pulau Hantu, SingaporeObserved Water Depth: Around 15-18mObserved Timing: Aug-22 当種は内湾の泥地のハゼとして一般的であるが、当地では漸くの初見となった。鰓蓋部の点はオレンジ色をしているが、日本で見るのは青色である。よって別種なのかもしれないと思ったが、オンラインの情報を漁った限りでは、この特徴が種を分けるものではなさそうなので、クロオビハゼとした。 (訂正)クロオビハゼだと思っていた当種であるが、Myersina crocataという別種であることが判明した。特徴は名前の通り鰓蓋部の黄色~橙色の点であり、比較的密に横帯が入っている。 体長は10cmを超えていそう。 Another Observation

Ploceus melanocephalus – ズグロハタオリ

Scientific Name: Ploceus melanocephalusEnglish Name: Black-headed weaverObserved in: Lorong HalusLocal Status: Uncommon introduced residentObserved Timing: Anytime There is a popular birding place in northern Singapore called Lorong Halus, where used to be a sewage and a garbage treatment plant. However now it become a neat park where you can often see couples taking wedding photos. In one corner of such a park, there is a pond, and many nests of weaverbirds are built around it.The master is this species, Black-headed weaver, but there is no description at the Singapore Birds Project, and it might be a different bird. Lorong Halusというシンガポール北部に位置する鳥好きにはおなじみの(?)ポイントがある。以前は下水処理場やごみ処理場として使われていた土地だが、今ではこぎれいな公園として結婚記念の写真を撮るカップルなどをよく見かける公園となっている。 そんな公園の一角に普通の人は見向きもしないであろうが、水たまりのような池があり、その周りにハタオリドリの巣が数多く作られている。主はおそらく当種であり、ズグロハタオリだと思うのだが、Singapore Birds Projectには当種の記載がなくイマイチ自身がない。 I encountered a Southern Masked-weaver in Serengeti, and it built a…

Ardea cinerea – アオサギ

Scientific Name: Ardea cinereaEnglish Name: Grey HeronObserved in: AnywhereLocal Status: Common residentObserved Timing: Anytime

Pycnonotus aurigaster – コシジロヒヨドリ

Scientific Name: Pycnonotus aurigasterEnglish Name: Sooty-headed BulbulObserved in: Coney Island, Lorong HalusLocal Status: Uncommon introduced residentObserved Timing: Dec-21, Sep-22 There are several rare and cool bulbuls, and this species is one of them.It seems to be common in some areas of Singapore, especially Coney Island.This place impresses with its coniferous forests with dense dark green color and clear blue sky. In other words, it tends to be a noisy background, but it has a uniqueness that you won’t find anywhere else, and I really like this place. ちょっと珍しくカッコいいヒヨドリは何種かおりますが、当種コシジロヒヨドリもその一つです。シンガポールのある一帯、特にConey Islandに多く見られると思われます。この場所は針葉樹林とその濃く暗い緑の森と青く抜ける空が印象的です。裏を返せばうるさい背景になってしまいがちでもありますが、他にはないユニークさがあり、私はこの場所がとても気に入っています。

Acentrogobius sp. – キララハゼ属の1種

Scientific Name: Acentrogobius sp.English Name: –Observed in: Pulau Hantu, SingaporeObserved Water Depth: Around 15-18mObserved Timing: Nov-21, Aug-22 水深15mを超えると水中の浮遊物によって太陽光がほとんど遮られてしまい、ほどんどナイトダイブのようもなることがある。そうすると水中ライトなくば生物の探索は不能となるが、一方の彼らは昼間モードなのか、敏感にセンサーを働かせて巣穴にそそくさと隠れてしまう。そうしたジレンマと奮闘し続けること30分、いい加減心が折れかけていたその時に、砂に埋もれるようにじっとしていたのがこの個体。調べてみるとキララハゼ属の数種が当地に分布しているようである。本種もまた、外見的特徴からその一種と思うのだが、良い情報が見当たらず、後々訂正するかもしれない。もう1種の発見した当属(と思われる)ハゼは以下リンクです。

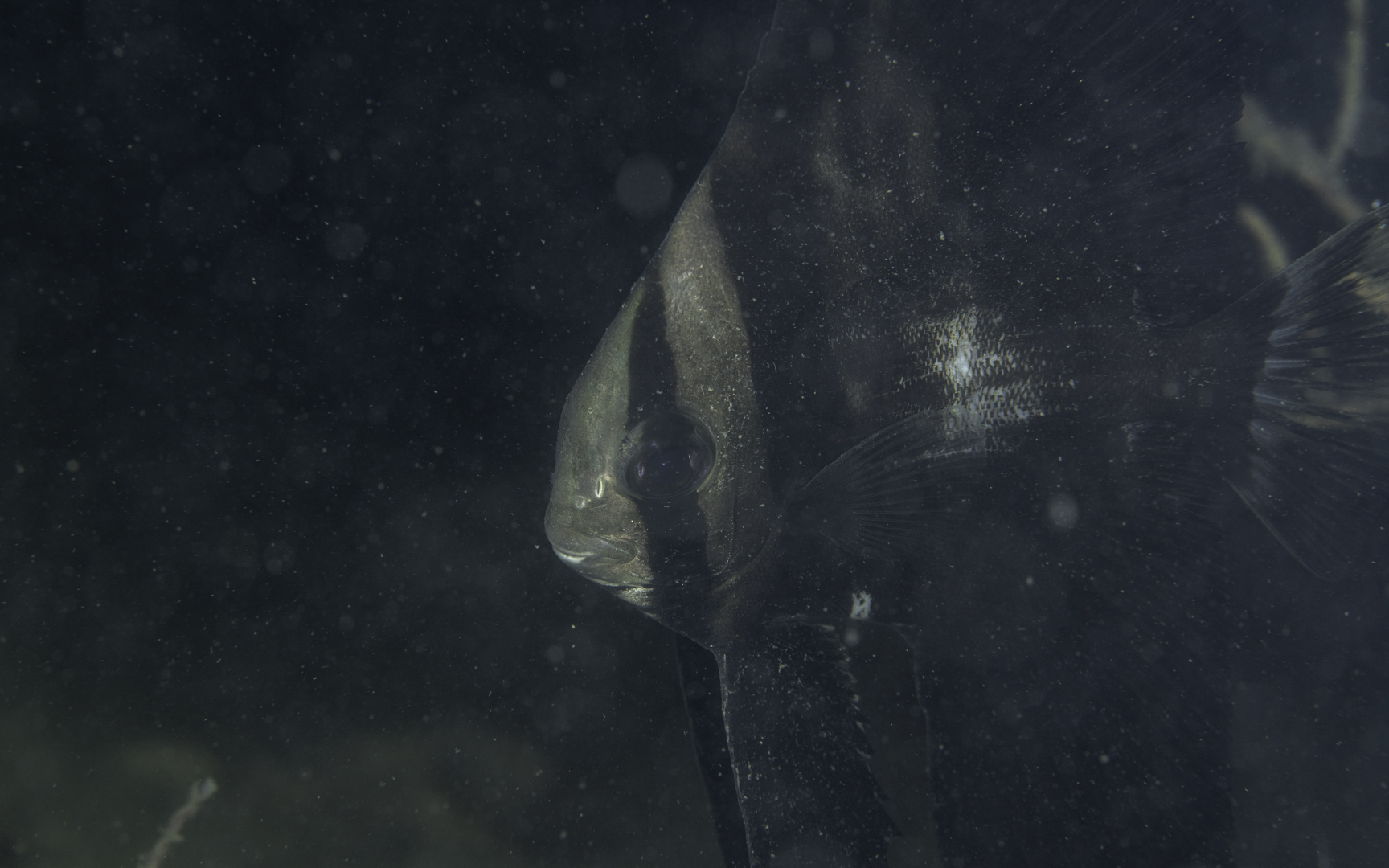

Platax batavianus – ゼブラバットフィッシュ

Scientific Name: Platax batavianus English Name: Humpback batfishObserved in: Pulau Hantu, SingaporeObserved Water Depth: Around 10mObserved Timing: Aug-22 ちょうど一時帰国からシンガポールに戻った5月、ふとFacebookを開けてみるとゼブラバットフィッシュの幼魚がHantuに出現したとの情報が投稿されていた。しかしどういうことだろうか、大事件として扱われてもよさそうなこの超レア生物の出現に対して、反応は薄く、投稿はひっそりと放置されていた。当地のダイバーの興味をひくものではなかったのだろうか。。その後、追加の目撃例も報告されなかったことから、まるで夢の話であったかのように、記憶の彼方に追いやられてしまった。 それから3か月程が経過したナイトダイブ。なんといたのですよ!育ってしまってゼブラじゃなくなってしまっていたけど!!ほかのツバメウオ属の幼魚と同じく、悠々と水底を泳ぐので、写真を撮るのはそこまで難しくはないのであるが、100㎜クラスのマクロレンズには大きすぎて、全身を収めることはできなかったのが悔やまれる。が、ほんとにシンガポールの海も捨ててもんじゃない!素晴らしい。当地の周りだと、レンベやバリ島でも観察されているようで、次回はぜひともゼブラ柄の幼魚を見てみたいなぁ。いい夜でした。

Ardea alba – ダイサギ

Scientific Name: Ardea albaEnglish Name: Great EgretObserved in: Sungei Buloh Wetland ReserveLocal Status: Common MigrantObserved Timing: Dec-21

Egretta garzetta – コサギ

Scientific Name: Egretta garzettaEnglish Name: Little EgretObserved in: Sungei Buloh Wetland ReserveLocal Status: Common MigrantObserved Timing: Dec-21

Ardeola bacchus – アカガシラサギ

Scientific Name: Ardeola bacchusEnglish Name: Chinese Pond HeronObserved in: Bishan Ang Mo Kio ParkLocal Status: Uncommon MigrantObserved Timing: Dec-21

Ardea purpurea – ムラサキサギ

Scientific Name: Ardea purpureaEnglish Name: Purple HeronObserved in: Bishan Ang Mo Kio ParkLocal Status: Uncommon ResidentObserved Timing: Dec-21

Butastur indicus – サシバ

Scientific Name: Butastur indicusEnglish Name: Grey-faced BuzzardObserved in: Southern RidgesLocal Status: Rare MigrantObserved Timing: Dec-21

Haliaeetus ichthyaetus – ウオクイワシ

Scientific Name: Haliaeetus ichthyaetusEnglish Name: Grey-headed Fish EagleObserved in: Telok Blangah Hill ParkLocal Status: Uncommon ResidentObserved Timing: Dec-21

Accipiter trivirgatus – カンムリオオタカ

Scientific Name: Accipiter trivirgatusEnglish Name: Crested GoshawkObserved in: Pasir Ris ParkLocal Status: Uncommon ResidentObserved Timing: Jan-22, Mar-22

Amaurornis phoenicurus – シロハラクイナ

Scientific Name: Amaurornis phoenicurusEnglish Name: White-breasted WaterhenObserved in: AnywhereLocal Status: Common ResidentObserved Timing: Anytime

Chalcophaps indica – キンバト

Scientific Name: Chalcophaps indicaEnglish Name: Common Emerald DoveObserved in: Central Catchment, Thomson Nature Park, Singapore Botanic GardenLocal Status: Uncommon ResidentObserved Timing: Dec-21, Apr- 24, Mar-25 輝く緑色の羽が美しいハトであるが、当地ではいつも暗がりの地面を餌をつつきながら歩き回っている。食事に夢中すぎるのか、至近まで寄っても全く意に介す様子はない、顔に似合わず豪胆な鳥である。Commonと名はつくが全くCommonではないし、種の価値を下げる気がするのでCommonは名前から外してほしいなぁ、と勝手に思っている。

Loriculus galgulus – サトウチョウ

Scientific Name: Loriculus galgulusEnglish Name: Blue-crowned Hanging ParrotObserved in: Bishan An Mo Kio ParkLocal Status: Common residentObserved Timing: Dec-21 公園を散策中前方から緑色の小さな鳥が勢いよく飛んできたと思ったら、なんとも可愛くアザトサ満点のインコだった。これらの写真を撮ったその一回きり、1年以上出会いがないけど、そろそろ見たいなぁ。

Ketupa ketupu – マレーウオミミズク

Scientific Name: Ketupa ketupuEnglish Name: Buffy Fish OwlObserved in: Sungei Buloh Wetland Reserve, Jurong Lake GardenLocal Status: Uncommon residentObserved Timing: Dec-21

Gallus gallus – セキショクヤケイ

Scientific Name: Gallus gallusEnglish Name: Red JunglefowlObserved in: AnywhereLocal Status: Very Common ResidentObserved Timing: Anytime 公園などの緑地地帯には必ずいるのが当種。野生のニワトリが食べられずにそこらを闊歩しているなんて、なんとシンガポールは豊かで治安がいいんだろうということを思いました。厳密にはニワトリではありませんが、ニワトリは当種を家畜化したものという説があるそうです。コケコッコーとなき散らし、時には探鳥の邪魔をされることも。。

Psittacula longicauda – オナガダルマインコ

Scientific Name: Psittacula longicaudaEnglish Name: Long-tailed ParakeetObserved in: Singapore Botanic GardenLocal Status: Uncommon residentObserved Timing: Dec-21

Psittacula alexandri – ダルマインコ

Scientific Name: Psittacula alexandriEnglish Name: Red-breasted ParakeetObserved in: Kranj Marshes, Bidadari ParkLocal Status: Common introduced residentObserved Timing: Dec-21, Oct-24

Psittacula krameri – ワカケホンセイインコ

Scientific Name: Psittacula krameriEnglish Name: Rose-ringed ParakeetObserved in: Marina Drive, Conny IslandLocal Status: Uncommon Introduced ResidentObserved Timing: Dec-21, Jan-22

Mycteria leucocephala – インドトキコウ

Scientific Name: Mycteria leucocephalaEnglish Name: Painted StorkObserved in: Sungei Buloh Wetland ReserveLocal Status: Uncommon introduced residentObserved Timing: Nov-21

Mycteria cinerea – シロトキコウ

Scientific Name: Mycteria cinereaEnglish Name: Milky StorkObserved in: Sungei Buroh Wetland ReserveLocal Status: Common Introduced ResidentObserved Timing: Dec-21