Scientific Name: Irena puellaEnglish Name: Asian Fairy-bluebirdObserved in: Dairy Firm Nature ParkLocal Status: Uncommon residentObserved Timing: Feb-22 Dairy FirmのWallace Trailの周辺やHindedhe、Buki Timahに生息しており、場所の特定はできているのですが、シャイな性格でなかなか姿を現してくれず、手こずっています。もう少しいい写真を2024年に撮ったはずなのですが、見当たりません。。。消してしまったのだろうか。撮り直してきます。

Aethopyga siparaja – キゴシタイヨウチョウ

Scientific Name: Aethopyga siparajaEnglish Name: Crimson SunbirdObserved in: Dairy Firm Nature ParkObserved Timing: Anytime シンガポールの国鳥なのですがそれは非公認です。赤色が好きな人々(=つまり華僑)が多い国ですから、その経緯にもなんとなく想像がおよびます。オスは英名の通り真紅の体色をしており、何度出会っても飽きることなく嬉しく、その姿に魅了されています。一方、和名のキゴシを確認することは容易ではありません。当種を含め、タイヨウチョウの撮影に最も適した場所はSingapore Botanic Gardenです。南国の光が燦々と降り注ぐ中で、Heliconiaに留まる彼らは本当に絵になります。

Terpsiphone incei – アムールサンコウチョウ

Scientific Name: Terpsiphone inceiEnglish Name: Amur Paradise FlycatcherObserved in: Singapore Botanic GardenLocal Status: Common migrantObserved Timing: Oct-24, Oct-25 毎年、渡りの始まりに島内各地で姿を現すサンコウチョウです。朝の時間帯には活動的に羽虫などの空中に舞う昆虫を捕食する様子を観察することができます。その瞬間を撮影したいと思うのですが、その飛翔は、空中をまさに舞うようであり捉えるのは容易ではありません。

Anastomus oscitans – シロスキハシコウ

Scientific Name: Anastomus oscitansEnglish Name: Asian OpenbillObserved in: Marina DriveLocal Status: Rare MigrantObserved Timing: May-25 2025年の初めから、当種の目撃情報が数多く寄せられており、eBirdのRare Bird Noticeには毎日のようにリストされていました。そうしてかれこれ5か月余りが経過し、誰もが当種への特別な興味を失っているであろう、5月に重い腰を上げてMarina Driveに観察に出かけることにしたのです。 目的地に着くと、すぐ目の前にはすでに20羽ほどの個体がおり、それぞれが採餌に勤しんでいます。こんなに簡単に見れるとは思っていませんでした。距離感を慎重に図りながらアプローチをかけていき、最終的には数mまで寄らせてくれました。 また、縄張りを主張するカラスとの攻防戦も繰り広げられており、様々なシーンを観察することができました。やがて何かをきっかけに、群れ全てが一斉に飛び立ち、遠くの樹上に降り立っていきました。 Since the beginning of 2025, this species has been frequently reported, appearing almost daily on eBird’s Rare Bird Alert. After more than five months had passed—and assuming that most people had already lost their initial excitement—I finally decided to visit Marina Drive in May to look for it myself. As soon as I arrived at the site, I spotted around 20 individuals right in front of me, all actively foraging. I hadn’t expected to find them so easily. I slowly approached and was eventually able to get within just a few meters. I…

Rallina fasciata – ナンヨウオオクイナ

Scientific Name: Rallina fasciataEnglish Name: Red-legged crakeObserved in: Singapore Botanic GardenLocal Status: Common residentObserved Timing: Mar-25 シンガポールで見ておきたい鳥、ナンヨウオオクイナです。すらりと伸びた美脚と縞々のパンツ、赤い縁取りの釣り目、、美人な要素をいくつも持ったスターバードです。 これまで幾度となく訪れてきたSingapore Botanic Gardenに生息していることは様々な情報から知ってはいたのですが、真面目に当種をターゲティングしてこなかったため、3年以上に亘って撮り逃してきました。同期間には当種よりもずっと珍しい、Slaty-legged CrakeがPasir Ris Parkに出ていましたが人だかりを想像して敬遠していまいました。 One bird I definitely wanted to see in Singapore was the Red-legged Crake. With its long, slender legs, striped “pants,” and striking red-rimmed eyes with an upward slant, it’s truly a star bird—full of beauty and character. Although I’d known from various sources that it inhabits the Singapore Botanic Gardens—a place I’ve visited countless times—I never seriously targeted the species. As a result, I kept missing the chance to photograph it for over three years. During that same period, a much rarer species, the Slaty-legged Crake, was reported at Pasir Ris…

Pitta sordida – ズグロヤイロチョウ

Scientific Name: Pitta sordidaEnglish Name: Hooded PittaObserved in: Tampines, Jurong WestLocal Status: Uncommon migrantObserved Timing: Dec-21, Jan-23 当地に赴任して間もない2021年の11月。Hindhede Nature Parkを訪れたその日、早朝から長蛇の列が公園口にできあがっていた。 パンデミックで入場制限でもかかっているのかと並んでみると、実はFairy Pittaを目的にBirderが大挙して押し寄せていたのであった。Pittaという鳥を認識したのはその時であった。 その後もJurong Lake GardenにBlue-winged Pittaが長らく目撃されているなどしていたが、どういうわけか機会を逃し続け、私にとって漸く初見のお目見えとなった当科が当種となったのである。 想像していたよりも一回り大きいが、ペンギンを彷彿とさせるフォルムや動きが卑怯なまでに愛らしい。東南アジアに数種が分布しており、そのどれもが選ばれしスターバード然とした美しい鳥だ。 It was November 2021, not long after I had relocated here. When I visited Hindhede Nature Park that day, I found a long line of people forming at the entrance early in the morning. Thinking it might be due to pandemic-related entry restrictions, I joined the queue—only to discover that a large crowd of birders had gathered for one reason: a Fairy Pitta. That was the moment I first became aware of a bird called a “pitta.” Since then, there had been long-running reports of a Blue-winged…

Pitta megarhyncha – マングローブヤイロチョウ

Scientific Name: Pitta megarhynchaEnglish Name: Mangrove PittaObserved in: Pulau UbinLocal Status: Uncommon residentObserved Timing: May-25 シンガポールに住んでいるうちに観察をしておきたい鳥の1つが当種でした。マングローブを散策するたびに当種がいないものかと淡い期待をしてみましたが、2025年までなんの音沙汰もありません。 どうしたものかと入念な下調べをしてみると、当種の観察が期待できるのはシンガポール国内では、もはやPulau Ubinのみであり、その中の特定の場所で見られていることがわかりました。 そうして場所に向かってみると、激しく鳴き交わしている声が聞こえ、やがて姿を現してくれたのです。よく似たミナミヤイロチョウに比べて、顕著に大きなクチバシが特徴です。 One of the birds I hoped to see while living in Singapore was this species. Every time I explored mangrove areas, I held a faint hope of spotting it—but up until 2025, there hadn’t been a single sign. Wondering what more I could do, I finally conducted some thorough research. It turned out that within Singapore, the only remaining place where sightings are still possible is Pulau Ubin—and even there, only in very specific locations. When I finally visited the site, I heard loud, excited calls echoing through the trees—and before long, the bird revealed…

Pitta moluccensis – ミナミヤイロチョウ

Scientific Name: Pitta moluccensisEnglish Name: Blue-winged PittaObserved in: Bedok Reservoir, Punggol ParkLocal Status: Uncommon MigrantObserved Timing: Jan-23, Nov-24 何を好んでHDBに現れるのだろう。自身の人気ぶりを理解して餌付けされにでも来てるんじゃないだろうかと勘繰ってしまいたくなる。自然を相手に撮影する醍醐味は一期一会のその瞬間であり、偶然性は重要な要素である。そして、自然への関心や技術の修練を通して切り取れる瞬間は多様なものになっていく、つまり確率ゲームだけではなくなっていく、その過程こそが楽しい。というのをわざわざ書いたのは、当個体が餌付けされていたからである。この美しい鳥に出会えたこと自体は素晴らしい体験であったことは間違いないのだけど、なんとも複雑な気持ちにもなる。 (追記)その後、毎年のように目撃例があるミナミヤイロチョウですが、2024年は公園の一角、フェンスで囲まれたドッグランエリアの植え込みに現れました。ズングリしているイメージですが、背を伸ばすと意外にスレンダーですね。 Why does it choose to show up around HDB estates, of all places? You can’t help but wonder if it somehow knows about its popularity and is showing up just to be fed. The true joy of photographing wildlife lies in those once-in-a-lifetime moments—the element of luck and chance is essential. But through developing a deeper understanding of nature and honing one’s technique, those “chances” gradually become more diverse and accessible. It stops being just a game of luck, and that whole process is what makes birding so rewarding. I bring this up because…

Euplectes orix – オオキンランチョウ

Scientific Name: Euplectes orixEnglish Name: Southern Red BishopObserved in: Changi Bay PointLocal Status: Uncommon introduced residentObserved Timing: May-24 ムナグロキンランチョウと同じくChangi Bay Pointに生息しており、緑を背景にオレンジが映える、なんともアイコニックな出で立ちをしています。 元来の生息域はアフリカ南部であり、ケニアから南アフリカまで広く分布しています。よく似た種にキタキンランチョウがおりサハラ以南の南北ですみわけをしているようです。 シンガポールにおける外来種の鳥たちについてはフランシスさんがおまとめになられてる記事が非常に有用です。ありがたや。。

Euplectes nigroventris – ムナグロキンランチョウ

Scientific Name: Halcyon smyrnensisEnglish Name: Zanzibar Red BishopObserved in: Changi Bay PointLocal Status: Uncommon introduced residentObserved Timing: May-24 チャンギ空港の北に恐ろしくアクセスの悪いポイントがあり、遊歩道に沿って多い茂る藪の中には様々な外来種が暮らしています。当種は写真で見るよりも意外に大きく、炎天下の中、オレンジ色をぎらつかせていました。この特徴的な色は繁殖期のオス特有のものであり、メス及び非繁殖期のオスは地味な色をしています(写真左下)。 元々の生息域はザンジバル島を含むタンザニア東部です。

Copsychus malabaricus – アカハラシキチョウ

Scientific Name: Copsychus malabaricusEnglish Name: White-rumped shamaObserved in: Pulau Ubin, Changi Bay PointLocal Status: Uncommon residentObserved Timing: May-22, May-24 当地にはいくつかの島が存在しているが、定期船の出ている島はさほど多くない。その一つがPulau Ubinであり、豪快に黒い煙を上げながら進む小型船で10分足らずで到着する。そこではシンガポール本土では見られない希少な鳥たちが観察される。当種はその中では一般的である。本土でよく見られるシキチョウの様な見た目をしているが、長く伸びた尾羽が美しい。完全に設定を誤った撮影してしまったので、撮り直しの機会を伺っている。 (追記) Changi Bay Pointにオレンジ色の外来種を撮りに行ったときにいい感じに現れてくれました。その後、Pulau Ubinを再訪しましたが、声は聞けど姿は見れませんでした。

Trichoglossus haematodu – ニューギニアゴシキセイガイインコ

Scientific Name: Trichoglossus haematoduEnglish Name: Coconut LorikeetObserved in: Ghim MohLocal Status: Uncommon introduced residentObserved Timing: Apr-24 Ghim MohのHDBのそばでムネアカゴシキドリが子育てをしていたそのすぐそばで、Umbrella Tree (Heptapleurum actinophyllum)をつつきに頻繁に現れていました。 当種はもともとゴシキセイガイインコ (Rainbow Lorikeet)と呼ばれていましたが、それがTrichoglossus moluccanusに別種記載されたために、ニューギニアゴシキセイガイインコとなりました。ちなみに、Umbrella Treeの原産地もニューギニア地方のようです。

Pernis ptilorhynchus – ハチクマ

Scientific Name: Pernis ptilorhynchusEnglish Name: Crested Honey BuzzardObserved in: Lorong Halus, Coney IslandLocal Status: Common MigrantObserved Timing: Jan-22, Nov-24 渡りの時期に猛禽が上空を飛んでいれば当種の可能性が高いでしょう。大型の猛禽が大空を滑空していく姿は目を引きます。東洋区の全域及び、日本やロシア南部を含む地域に生息しています。

Icthyophaga ichthyaetus – ウオクイワシ

Scientific Name: Icthyophaga ichthyaetusEnglish Name: Gray-headed Fish-EagleObserved in: Pasir Ris ParkLocal Status: Common residentObserved Timing: Nov-24 高い確率で特定の場所に現れる種が、当地では様々ありますが、当種もまたそれに該当します。しかしながら、どういうわけか、まだ該当の場所には足を運んだことがなく、長らく機会を逃してきました。そして移住後、3年がたったある日、Tampines Eco GreenからPasir Ris Parkに向かう道中にチャンスが訪れたのです。

Aviceda jerdoni – チャイロカッコウハヤブサ

Scientific Name: Aviceda jerdoniEnglish Name: Jerdon’s BazaObserved in: Coney IslandLocal Status: Uncommon migrantObserved Timing: Nov-24 毎年渡りの季節になるとConey Islandに現れていますが、同じくカッコウハヤブサ (Aviceda) に属するクロカッコウハヤブサ (Aviceda leuphotes)よりも当地では希少です。なんといっても特徴的なのは、立ち上がった冠であり、気品のある美しさ、強さを感じます。 東洋区に広く分布し、クロカッコウハヤブサと凡そ生息地は同じようです。英名のJerdonはインドに駐在した医師であり、動物学者のThomas C. Jerdonです、当種のほかにもいくつかの鳥類のその名が冠されています。

Aviceda leuphotes – クロカッコウハヤブサ

Scientific Name: Aviceda leuphotesEnglish Name: Black BazaObserved in: Pasir Ris ParkLocal Status: Common migrantObserved Timing: Dec-22 タテガミがいかした鳥、クロカッコウハヤブサです。渡りの時期にシンガポールでちらほら目撃されます。タイでは当種の大群が渡るのを見れるポイントがあるようです。 写真はPasir Ris Parkのマングローブエリアにほど近い展望台から撮影したもので、100mくらい離れていたかもしれません。2024年にはBidadari Parkに出現し、至近からの観察ができたこともあったようです。

Accipiter gularis – ツミ

Scientific Name: Accipiter gularisEnglish Name: Japanese SparrowhawkObserved in: Coney IslandLocal Status: Common migrantObserved Timing: Nov-24 歩き疲れて一息ついていたその時、背後にフワッと舞い降りたのは当種ツミでした。日本では夏鳥として全国各地で見られ、冬の間はシンガポールを含む東南アジアで過ごします。

Accipiter soloensis – アカハラダカ

Scientific Name: Accipiter soloensisEnglish Name: Chinese SparrowhawkObserved in: Coney IslandLocal Status: Common migrantObserved Timing: Nov-24 チャイロカッコウハヤブサを目的としてConey Islandに行った際に、見かけることができました。タカ科としては小さく、ひらひらと樹幹を飛び回ります。同日にはツミ(Japanese Sparrowhawk)も見かけ、シンガポールで期待できるSparrowhawkを2種とも観察する幸運に恵まれました。

Ploceus philippinus – キムネコウヨウジャク

Scientific Name: Halcyon smyrnensisEnglish Name: Baya WeaverObserved in: Coney IslandLocal Status: Uncommon residentObserved Timing: Nov-24 当地で観察した他2種のハタオリドリ科の鳥たちは外来種ですが、当種は東南アジアを含む東洋区に分布する在来種です。他の当科の種と同じく、Lorong HaulsやKranj Marshなどの湿地となっている環境を好み、巨大な巣を作って生息しています。捕食者から巣を遠ざける意図があるようです。 写真はメスですが、オスにはまだ出会っていません。恐らく近くにいるはずですので、ちゃんと探してみたいと思います。

Cacomantis sepulcralis – チャムネヒメカッコウ

Scientific Name: Cacomantis sepulcralisEnglish Name: Sunda Brush CuckooObserved in: Jurong Lake GardenLocal Status: Uncommon residentObserved Timing: Nov-24 Jurong Lake Gardenはカッコウにとっては絶好の餌場であり、時期になると樹上の毛虫を啄みに、様々なカッコウ科の種がやってきます。2024年には新たに3種に出会うことができ、そのうちの1種が当種チャムネヒメカッコウです。英名にある通り、スンダランドに該当する地域を主な生息域としています。よく似たヒメカッコウとは、胸部全体が茶色で覆われていることで区別が可能です。

Cinnyris jugularis – キバラタイヨウチョウ

Scientific Name: Cinnyris jugularisEnglish Name: Olive-backed SunbirdObserved in: Dairy Farm Nature ParkObserved Timing: Nov-21

Ixobrychus sinensis – ヨシゴイ

Scientific Name: Ixobrychus sinensisEnglish Name: Yellow BitternObserved in: Jurong Lake Garden, Bishan Ang Mo Kio ParkLocal Status: Common ResidentObserved Timing: Jan-22, Feb-22, Nov-24

Bucula bicolor – ソデグロバト

Singapore Scientific Name: Bucula bicolorEnglish Name: Pied Imperial PigeonObserved in: Jurong Lake GardenLocal Status: Uncommon ResidentObserved Timing: Jan-22, Sep-24 Jurong Lake GardenやWest Coastあたりの、シンガポール南西部で見かけることが多い種です。しばしば群れで樹上にいる様子を見ます。 Indonesia Observed in: Sorong, Kri IslandObserved Timing: Mar-24, Mar-25 数十羽の群れで海峡を渡っていくソデグロバトです。写真(1枚目)は西パプアの玄関口Sorongにほど近い場所で撮影したものですので、もしかしたら、パプアソデグロバト(Ducula spilorrhoa、英名Torresian Imperial Pigeon)かもしれません。 その他、Raja Ampat(写真2枚目)や、スラウェシ島のでも見かけることがありました。ウォレス線を跨いでパプアに至るまでの東南アジア一帯に分布します。

Cacatua goffiniana – シロビタイムジオウム

Scientific Name: Cacatua goffinianaEnglish Name: Tanimbar CorellaObserved in: Jurong Lake Garden, Changi Beach ParkObserved Timing: Jan-22, Mar-25 南から一通りの探鳥を終えて日も傾きだした頃、カラスに追い立てられる白い鳥がいた。追い立てられて逃げついた先でも興奮状態にあり、ひたすら鳴いていた。ささっと撮影して退散。 (追記)Pulau Ubinに行くために久しぶりにChangi Beach Parkを訪れてみると、当種が10羽ほど駐車場の木々に群れているのを見た。中には街灯の上で泣き散らしている個体もおり、都市に馴染んて生活しているよう。

Hierococcyx nisicolor – ジュウイチ

Scientific Name: Hierococcyx nisicolorEnglish Name: Hodgson’s Hawk-CuckooObserved in: Jurong Lake GardenLocal Status: Uncommon migrantObserved Timing: Nov-24 日本で見られるジュウイチ(Hierococcyx hyperythrus)とは異なる種ですが、和名は同じくジュウイチとされているようです。また、当種はもともとPhilippine hawk-cuckoo (Hierococcyx pectoralis)やMalaysian hawk-cuckoo(Hierococcyx fugax)と同じ種だとみなされていたものが、別種と記載されたようです。ジュウイチ属はどれも非常に似通っていて同定の難易度は高いです。 英名のHodgsonとは、Brian Houghton Hodgsonであり、1800年代にインド・ネパールの歴史自然民族学的記録を残したイギリスの外交官です。夏の期間をネパールなどの山岳地帯で過ごす当種にふさわしい命名ですね。

Agropsar sturninus – シベリアムクドリ

Scientific Name: Agropsar sturninusEnglish Name: Daurian starlingObserved in: Jurong Lake GardenLocal Status: Common migrantObserved Timing: Jan-22, Sep-24 渡りのシーズンに北東アジアから移動してきます。個体数はそれほど多いわけではありませんが、観察するのはさほど難しいわけではないように思います。ムクドリに対する思い入れが薄く、あまりいい写真が撮れていませんが、光沢のある羽は実は美しく、撮り直しをしたい種です。Purple-backed Stalingと呼ばれることもあります。

Terpsiphone affinis – ブライスサンコウチョウ

Scientific Name: Terpsiphone affinisEnglish Name: Blyth’s Paradise FlycatcherObserved in: Bidadari Park, Bishan Ang Mo Kio ParkLocal Status: Uncommon migrant and rear visitorObserved Timing: Sep-24, Oct-24 2021年にシンガポールに移住して以来、何度か姿を確認しはしていましたが、ようやくまともな観察ができました。全体として2024年のシーズンはサンコウチョウが島内で多く見られていたように思います。割と背のある樹木の、どちらかというと日に当たっておらず、影になっている部分で見かけます。 同じくシンガポールに飛来するAmur Paradise Flycatcherと大変良く似ており、同種とは胸の部分の色の入り方が微妙に違うようです。分類には自信がありませんので、同定ミスしているかもしれません。 Since moving to Singapore in 2021, I had spotted this species a few times, but I finally managed a proper observation. Overall, it feels like 2024 has been a particularly good season for seeing Paradise Flycatchers across the island. They tend to appear around taller trees, often in areas that are shadier and less exposed to direct sunlight. They closely resemble the Amur Paradise Flycatcher, which also migrates to Singapore. The two species are subtly different, with slight variations in the coloring around the chest…

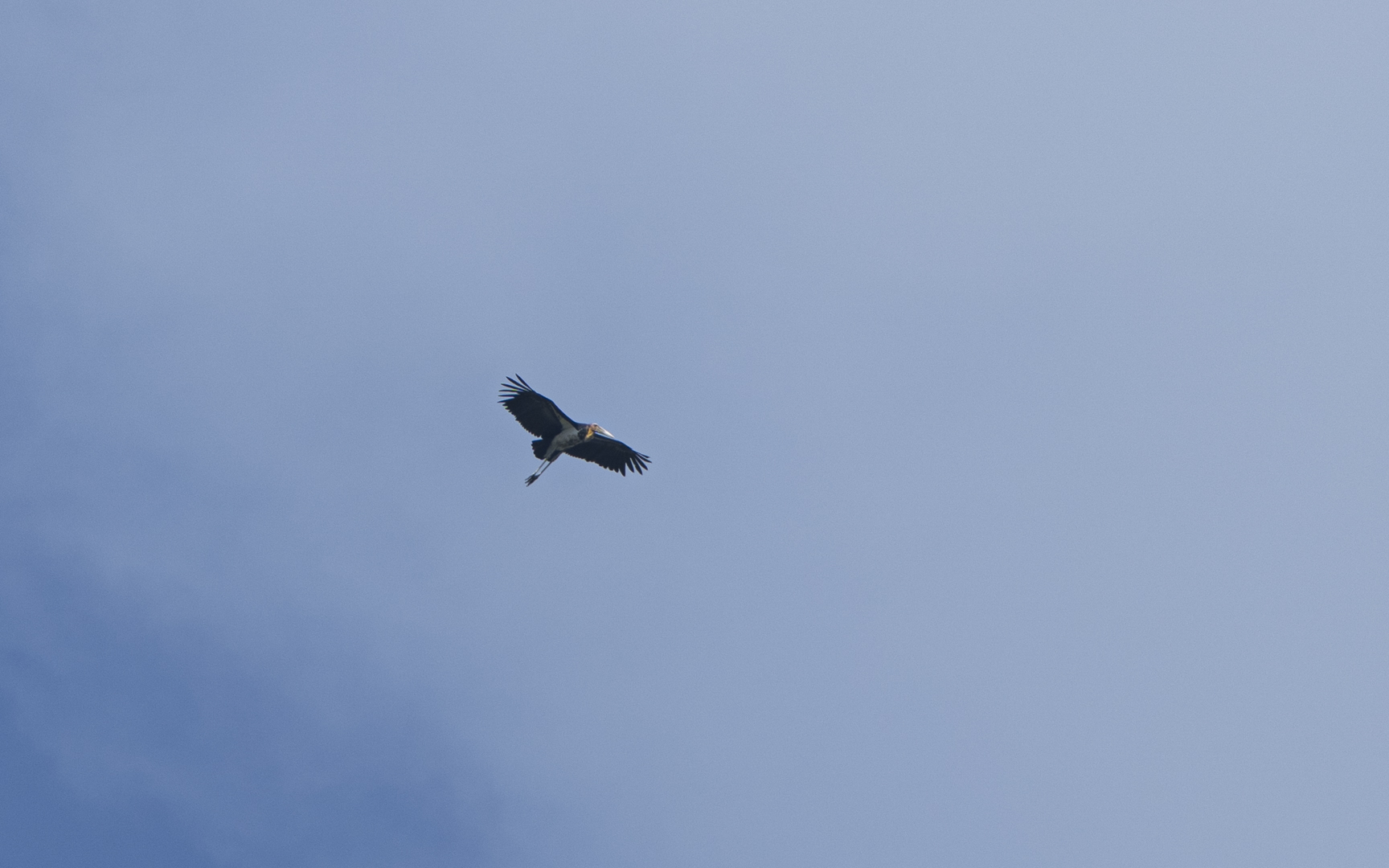

Leptoptilos javanicus – コハゲコウ

Scientific Name: Leptoptilos javanicusEnglish Name: Lesser AdjutantObserved in: Sungai Buloh Wetland ReserveLocal Status: Uncommon residentObserved Timing: Feb-25 醜い鳥との不名誉なレッテルを張られている当種でありますが、生息数は減少傾向にありNT(Near Threatened)に分類されてしまっています。Sungai Buloh上空でコウノトリが飛び交っていたので、インドトキコウかシロトキコウのどちらかだろうと思ってカメラを一応向けたところ、当種でした。地上に降りたところにもぜひ出会いたいものです。 ちなみに2024~25年にかけては、シロスキハシコウも島内で数多く確認されていました。

Pycnonotus jocosus – コウラウン

Scientific Name: Pycnonotus jocosusEnglish Name: Red-whiskered BulbulObserved in: Singapore Botanic Garden, Coney IslandLocal Status: Uncommon introduced residentObserved Timing: Dec-22, Nov-24 忘れもしない2022年のクリスマス。野鳥観察にでかけるもイマイチ成果に満足できず、帰りがけのダメ押しにSingapore Botanic Gardenに寄ることにした。しかし公園に近づくにつれ、なんだか嫌な感じがする。異変が空気を伝わってくる。そこには普段の穏やか風景はなく、そこかしこでシートを広げて下品で騒々しい宴会に興じている人だかりが出来上がっていた。巨大なレンズを人混みから守りつつ、立ち止まっては、遠くの木をめがけてそれを構える。とても場違いな感じがして、気恥ずかしかった。そんな中で、50m程度先の木の先端付近に、ふらっと現れたのが当種。元々ペットとして導入されたのが野生化した、というお決まりの(?)パターンで繁殖している。個体数はさほど多くなく。現時点では、このクリスマスの1回きり。もう少し近くで観察をしてみたい。 (追記)早朝、探鳥に出かけるためにアパートのロータリーでタクシーを待っていたところ、当種が目の前の樹上で囀っているのを目撃しました。どうやら調べてみると、こうして時折住宅街にでてくることは珍しくはないようです。その後も、何度か家の周囲で見かけることがありました。 そして、ついにまともな写真が撮れたのが2024年のConey Islandです。茂みの中を2羽で行き交っていたところを撮影することができました。可愛いです。 It’s an unforgettable Christmas 2022. I went out for birding, but it had not been satisfied one yet. So I decided to try Singapore Botanic Garden before going back to my home. It might have been wrong choice because the place was crazy crowded with the people celebrating the day.In such a situation, I carried around a huge lens as very like a stranger. I felt so out of place and embarrassed.However, this species appeared on the tip of a tree about 50m away. Originally introduced as pets.…

Corvus splendens – イエガラス

Scientific Name: Corvus splendensEnglish Name: House CrowObserved in: Sungei Buloh Wetland Reserve and anywhereLocal Status: Very common introduced residentObserved Timing: Anytime カラスです。当地ではよく見かけますが、シンガポールの在来種ではありません。どうせならば格好よく撮ってあげたいと思い、御覧の通り撮影しました。いかがでしょうか。

Halcyon smyrnensis – アオショウビン

Scientific Name: Halcyon smyrnensisEnglish Name: White-throated KingfisherObserved in: Coney Island, Bishan Ang Mo Kio Park etc.Local Status: Common residentObserved Timing: Anytime 青く輝く当種はナンヨウショウビンに続いて観察機会の多いカワセミです。公園はもちろん、街中でも姿をみることができます。ナンヨウショウビンよりも鳴き声は若干控えめです。 ところで、このアオショウビンの亜種にチャムネショウビンという種がおり、胸の白い部分がほとんど茶色をしています。ミンダナオ島で目撃はしたのですが、残念ながら写真に収めることはできませんでした。

Halcyon coromanda – アカショウビン

Japan Scientific Name: Halcyon coromandaEnglish Name: Ruddy KingfisherObserved in: Ishigaki, JapanObserved Timing: May-22 石垣島で撮影した亜種のリュウキュウアカショウビンです。特徴的な鳴き声をしているので、存在に気づくことは容易ですが、姿を確認するには少しの努力が要ります。八重山地方にはダイビングのために何度も足を運んできましたが、きちんと装備を整えて撮影に臨みました。日本には夏鳥として渡来し、5月から10月ごろまで観察が可能なようです。 Singapore Observed in: Bidadari ParkObserved Timing: Dec-24 シンガポールでも機会は少ないですが、アカショウビンを観察することは可能です。日本などの北東アジアで夏を過ごした個体が東南アジアに亘ってくる秋、そして北に帰る春先が観察のタイミングとなります。通常、シンガポールは通過点となるので、長くは留まりませんが、この個体は冬の間をずっとシンガポールで過ごすことに決めたようです。 Indonesia Observed in: Tangkoko Nature ReserveObserved Timing: Mar-23 タンココでの探鳥の最終日、セレベスカワセミを観察した帰り道で撮影したものです。これからまた北に渡っていきます。

Phaenicophaeus sumatranus – チャバラクロバンケンモドキ

Scientific Name: Phaenicophaeus sumatranusEnglish Name: Chestnut-bellied MalkohaObserved in: Bukit Timah AreaLocal Status: Uncommon ResidentObserved Timing: Oct-24 シンガポールで初観察となったMalkohaです。他のカッコウ科の鳥たちとは明確に異なる色合いが、目を引きます。Malaysiaで観察していたクロバンケンモドキと良く似ていますが、当種は腹のあたりが茶色いことで別種となります。スマトラやボルネオを含む東南アジア一帯で広く見られ、Singaporeで唯一観察が期待できるMalkohaでもあります。

Phylloscopus borealis – メボソムシクイ

Scientific Name: Phylloscopus borealisEnglish Name: Arctic WarblerObserved in: AnywhereLocal Status: Very Common MigrantObserved Timing: Dec-21, Feb-22, Dec-22, Oct-24

Anarhynchus atrifrons – メダイチドリ

Scientific Name: Anarhynchus atrifronsEnglish Name: Tibetan Sand PloverObserved in: Marina DriveLocal Status: Common MigrantObserved Timing: Oct-24 恐らく写真はすべてメダイチドリだと思うのですが、同じ時期に姿を現していたオオメダイチドリも紛れているかもしれません。シギチの見分けは本当に難しい。。。

Cisticola juncidis – セッカ

Scientific Name: Cisticola juncidisEnglish Name: Zitting CisticolaObserved in: Marina DriveLocal Status: Common ResidentObserved Timing: Oct-24, May-25 草むらに短く冴えわたる声が響く。臆病でなかなか近づくのが難しい鳥です。

Dicaeum cruentatum – セアカハナドリ

Scientific Name: Dicaeum cruentatumEnglish Name: Scarlet-backed flowerpeckerObserved in: Dairy Firm Nature Park, Singapore Botanic GardenLocal Status: Very Common ResidentObserved Timing: Apr-22, Oct-24 家の庭先にも出るくらいに確かに”Very Common”なハナドリではあるのですが、なかなかにいい写真が撮れていない。大きめの高い声で鳴きながら、羽ばたいていく光景を良く見ます。

Caprimulgus macrurus – オビロヨタカ

Scientific Name: Caprimulgus macrurusEnglish Name: Large-tailed NightjarObserved in: Singapore Botanic GardenLocal Status: Very Common ResidentObserved Timing: Apr-24 やっとシンガポールでヨタカに出会えました。私の探鳥力では、この完璧なる擬態を見破ることは不可能と知りつつも、あわよくば地面に落ちていやしないかと淡い期待を抱き続けました。また、目撃情報はあれど、彼らは居所を転々とするため急行せねばならず、タイミングはなかなか合いません。ところが、当個体は数日間に亘って同じ場所に留まり続けてくれたので、念願のLiferとなりました。日中のヨタカは全く動かないものだと思っていましたが、時折幼鳥が親鳥の胸元から出てきたり、親鳥が幼鳥の動きに合わせて左右にもぞもぞと身体を揺らしたりと、想像以上の撮り応えがありました。 Finally, I was able to photograph a Nightjar in Singapore. I had given up hope of finding it myself, as it requires enormous spotting skills to penetrate its perfect camouflage. Despite having received several sighting reports so far, it is incredibly difficult to locate due to its habit of constantly changing locations.Fortunately, this individual stayed in the same place for several days. As shown in the photo, it was carrying a fledgling, which occasionally emerged from its parent’s chest.

Butorides striata – ササゴイ

Scientific Name: Butorides striataEnglish Name: Striated heronObserved in: Sungei Buloh Wetland Reserve, Bishan Ang Mo Kio ParkLocal Status: Common ResidentObserved Timing: Jan-22, Feb-22, Oct-23 世界中に広く分布しており、遥か昔、パンタナールでもその姿を記録していました。当地でも年中観察することができ、よほどのシーンでなければ、シャッターを切ることはなくなっていきます。サギ科がよく集まるBishan Ang Mo Kio Parkで良く見かけます。

Nycticorax nycticorax – ゴイサギ

Scientific Name: Nycticorax nycticoraxEnglish Name: Black-crowned night heronObserved in: Singapore Botanic Garden, Pasir Ris ParkLocal Status: Uncommon ResidentObserved Timing: Nov-22, Dec-22 ササゴイ同様、世界中に広く分布しますが、当地シンガポールではササゴイほどには多くの観察機会はありません。物陰にずんぐりと潜んでいることが多く、なんだか怪しい雰囲気を醸しています。